水際地盤学

人口、資産、社会資本が集中するとともに豊かな生態系が存立している河道、河口・沿岸域など、水と地盤が接する地域の多くは、未固結堆積物より構成された低平地です。そのため、洪水、高潮、津波、地下水流動,過剰土砂流入などの環境外力の作用により、氾濫、侵食、シルテーション、地盤流出、混濁流などによる水・土砂災害が発生しやすい。また気候変動による被害の深刻化も懸念されています。

これら流体―地盤系の複合災害過程の予測を可能とするためには、環境と調和したリスク軽減の方策の基礎学理の構築と実現象の観測が必要です。本研究室では、流体力学アプローチと土質力学アプローチの緊密な連携のもとに、河川・沿岸水理学、水際土砂動態論、乱流物質輸送論、ブルーカーボン等の融合研究を推進しています。また自然水域を自動観測できる新しいデバイスの開発も行っています。

当研究室の防災研究所における名称は、「気象・流域災害研究部門 水災先端計測研究分野」です。

教員

山上 路生 ( Michio SANJOU )

教授(防災研究所)

研究テーマ

河口の堆積土砂は,河川の閉塞リスクを伴う一方で,塩水侵入の防止や砂浜海岸の維持に重要な役割を担います.このような水際地盤の力学機構を解明するために,乱流水理学に基づく河川と沿岸域の融合研究を進めています.また風による流れの吹送効果やそれらが浮遊物質(流木、マイクロプラスティックなど)の輸送に及ぼすメカニズムを研究しています.

連絡先

防災研究所宇治川オープンラボラトリー

〒612-8235 京都市伏見区横大路下三栖東ノ口

TEL: 075-611-0520

E-mail: sanjou.michio.6c![]() kyoto-u.ac.jp

kyoto-u.ac.jp

松本 知将 ( Kazumasa MATSUMOTO )

助教(防災研究所)

研究テーマ

河道内の土砂堆積・侵食、樹林化および河床の粗粒化をはじめとする治水・環境保全上の課題を念頭に、水理実験を通じた水域の乱流・物質輸送現象の解明とモデル化に取り組んでいます。また、基礎水理学・流体力学的知見の防災工学への実装を目指し、ダム等の水理構造物の維持管理手法や水域観測技術の高度化に関する応用研究も行っています。

連絡先

防災研究所宇治川オープンラボラトリー

〒612-8235 京都市伏見区横大路下三栖東ノ口

TEL: 075-611-5220

E-mail: matsumoto.kazumasa.3z![]() kyoto-u.ac.jp

kyoto-u.ac.jp

風が流れや波に及ぼす影響と物質輸送特性の研究

風は河川流の流れの加減速に大きく影響します。また海域では風波の生成に寄与します。これらは空気と水の複雑なマルチフェイズ現象です。また流木や浮遊土砂、マイクロプラスティックの分布予測の上でも風の影響は無視できません。一方でこのような研究は世界的にも途上段階です。本研究では、世界でも稀な風洞水路(気流と水流を同時制御可能)を用いて最先端の研究を展開しています。

図:沿岸風波によるラングミュア循環流と土砂輸送の様子(左)、風による河川流の加速と流木等の漂流物への影響(右)

植生開水路の乱流現象と土砂輸送メカニズムの解明

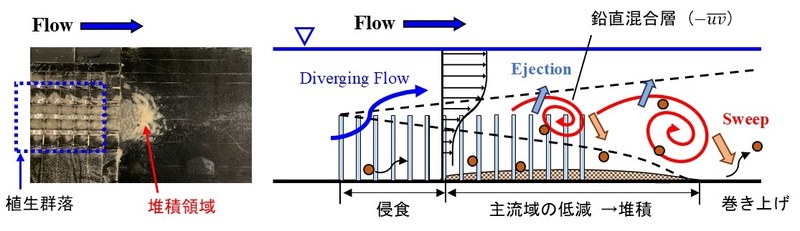

河川における水災害リスクの低減と多様な水域環境の保全を両立するためには、河道内植生が流れ場・土砂輸送に及ぼす影響を適切に評価することが重要です。一方で、複雑な境界条件を有する植生開水路の乱流構造には未解明点が多く,さらなる基礎現象の解明が待たれます。本研究では水路実験において粒子画像流速計測法(Particle image velocimetry:PIV)による詳細な流速計測を実施し、植生群落や礫河床近傍における乱流場の三次元構造の解明に取り組んでいます。また、乱流中における土砂粒子の輸送メカニズムにも着目し、現象解明に基づいた樹林化河道における土砂輸送の評価手法の高度化を目指しています。

図:植生群落内外の土砂堆積の様子(左)、実験結果から得られた現象モデル(右)

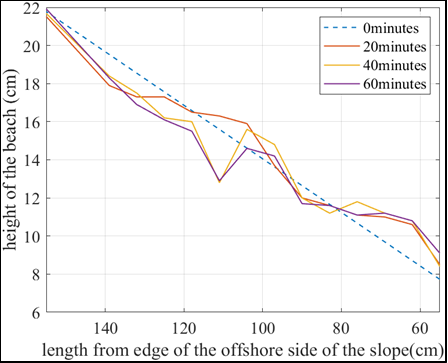

砂浜―護岸系のダイナミクスと環境防災

日本の海岸線は慢性的に海岸浸食を受けています。これまでの日本では防災の観点から沿岸構造物の建設に注力してきたが、生活水準が向上していく内に国民の意識にも変化が表れ、海浜の、陸域と海域の多面的な利用が一体的に図れる重要な生活空間としての要請が高まりました。それを受けて、砂浜の造成などを含む新たな海岸保全の流れが生まれました.小さな波や流れでも大きく影響を受ける砂浜を防護するためには、海浜変形・海岸浸食の問題を正しく理解する必要があります。本テーマでは、乱流力学に基づく現象メカニズムの解明と護岸ブロックなどの海岸構造物への影響の評価を研究します。また、大潟波浪観測所の観測データを用いて、実フィールドへの応用にも取り組みます。

図:移動床水理実験で得られた沿岸土砂形状の時空間変化(左)、侵食が進む新潟県の大潟海岸(右)

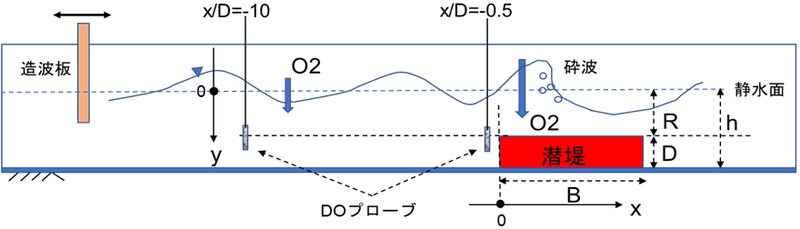

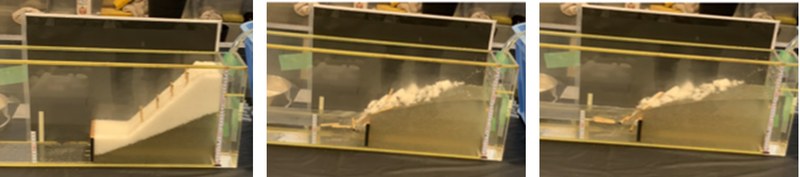

砕波によるガス輸送とブルーカーボン

沿岸域に設置される潜堤による砕波は、大気中の酸素や二酸化炭素ガスの水中への輸送を促進すると考えられます。さらに藻場造成によってそれらを海中に閉じ込めると大気中の脱CO2につながります。このように、本研究テーマは、ブルーカーボンを扱う、気候変動と沿岸防災への貢献を目指しています。構造物による再曝気効果については複数の先行研究によって示唆されているが,砕波に伴う乱流生成との関係や水面下のガス輸送機構については不明な点が多い。本研究では造波水槽による基礎実験とフィールド観測より、これらの解明を進めるとともに、民間企業との共同研究によって、ブルーカーボン事業に最適かつ効果的な沿岸構造物のデザインを考えます。

図:潜堤模型による砕波促進とガス輸送の実験システム

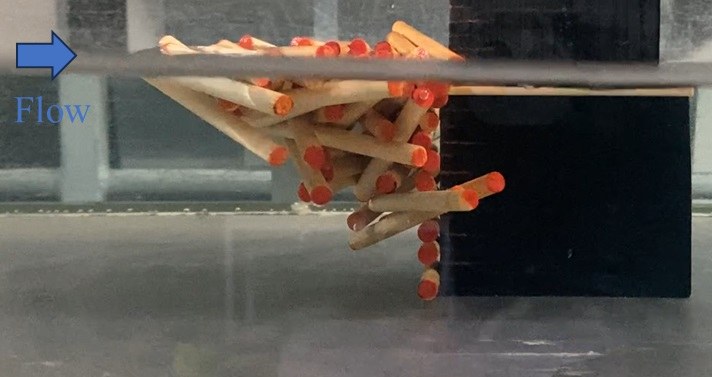

流木災害に関する力学的研究

豪雨時に流木が河道に流出し、洪水被害を大きくすることから、流木被害への対策が急務となっています。流木が橋脚に集積し、投影面積が大きくなることで橋脚にかかる力が増大し、鉄橋が崩落する事例もみられます。このような橋梁流出被害に対応するために、水路実験を行って橋脚に集積する流木塊の大きさ、橋脚にかかる流体力を詳細に調べている.また流木が河道に流出したときの流木対策工の研究も行っています。

図:橋脚での流木集積と抗力計測

土石流発生時に流木がどの位置に集中して存在しているのか,中小河川においてどれぐらいの流木が流れてくると橋梁部で全面閉塞するのかについては詳しい知見が得られていません。また直線河道で河道阻害せずに流木を捕捉できるシステムも考案されておらず、流木による水害に対して十分な対策ができていません.本研究室では屈折率マッチング法(RIM法)を用いて盛土の崩壊実験を行い、土石流の内部を透明にして内部の挙動を可視化計測し、土石流発生時の内部での流木の挙動を調べています。

図:流木混じり土石流の発生(RIM法)

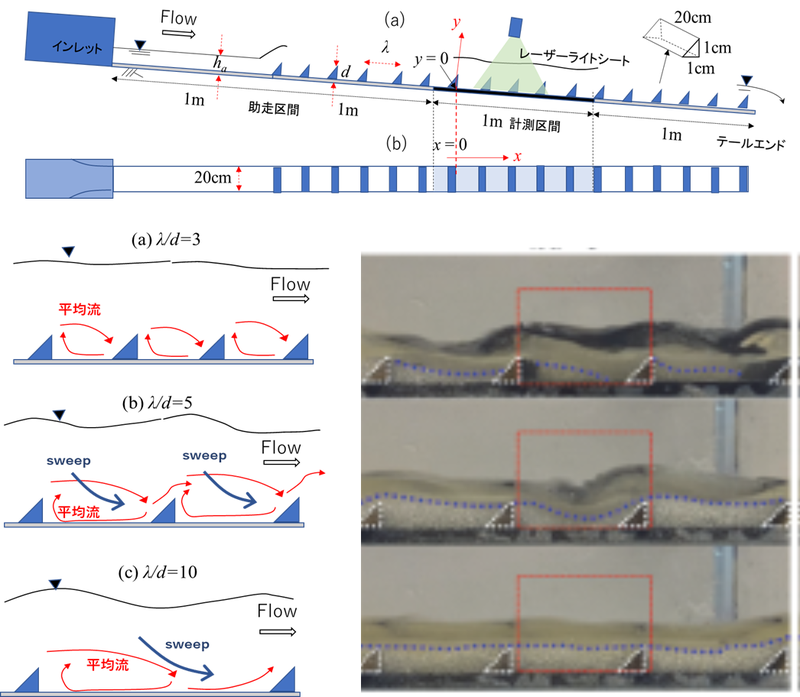

開水路の人工粗度と土砂堆積ーセルフライニングー

近年,ダムの排水路や土砂バイパストンネルで大礫が衝突することによって水路底面が摩耗しており,対策が急務となっています。底面に桟粗度を並べることで桟粗度の背後に砂を堆積させ,その後の礫の衝突による摩耗を防ぐセルフライニング工法が考案されています。本研究では、桟粗度の間隔、形状、砂のサイズ、水理条件の力学的な関係を解明し、効果的なライニング条件の最適解を整理します。また、実際のダム施設への応用や実装も目指します。

図:桟粗度流れの実験装置(上)、桟粗度の乱流構造(左)、砂で底面が被覆された様子(セルフライニング)(右)

自然水域の自律・自動観測ロボットの開発

河川や沿岸域の、流速、波高、土砂堆積高などの流況情報の安全かつ正確な観測は、一般に難しい。本研究では、自律航行するロボットボートや、ドローン型浮子の開発を進めている。Arduinoマイコン、アクチュエータ、センサー類を使って、独自の試作機を製作し、実験水路や実水域で性能試験を行っています。

図:河川流量と水深分布を観測する機器、 ドローン型浮子(左)、自律航行型浮子(右)